かなり長いご紹介です。覚悟して下さい。・・・まずは結論から。本書はいくつかの意味で「ペンギン学」の基本的文献です。別の言い方をすれば、ペンギン生物学、歴史学(現代史・探検史・文化史、社会史)を基礎とする博物誌であり伝記(群雄伝)でもあります。文章だけで450ページ以上(注・訳者あとがき・索引含む・画像ページは別)のボリュームがある「本格的邦語ペンギン本」は久々です。これを上回る邦語文献は、23年前に出た『ペンギン大百科』(ペンギン会議 訳、平凡社、1998年刊、461ページ)だけです。特に、アデリーペンギンやエンペラーペンギンに関心がある方々にとって、本書は必読書といってよいでしょう。

原著者は、ニュージーランド オタゴ大学教授の ロイド・スペンサー・デイヴィス博士。偶然ですが、上田とは同い年。1988年以来、33年以上交流のあるペンギン仲間です(写真②:2019年撮影)。

彼はまた、現代ペンギン生物学のリーダー的存在でもあります。2019年、オタゴ大学で開催された第10回国際ペンギン会議では、開会前夜、懇親会でのメインスピーカーとなりました(写真③)。

ご存知の通り、オタゴ大学はペンギン生物学のメッカ。第1回国際ペンギン会議(1988年)もこの大学で開催されました。オタゴ博物館のジョン・ダービーと共に、その会議結果をまとめた論文集『PENGUIN BIOLOGY』(Academic Press、1990年)の編者でもあります(写真④)。若手のペンギン研究者にとってはレジェンドとも言える存在です。

実は・・・、原著のことは、上述の第10回国際ペンギン会議(2019年8月)の時から知っていました。「A captivating blend of true adventure and natural history・・・Coming from Pegasus Books Sept. 24, 2019」と題する刊行予告カードが、会場で配られたからです(写真⑤)。それにもまして、ご本人から「絶対読めよ‼️」と念をおされていましたから、原本を読み、いろいろ宣伝してきました。

今回、素晴らしい邦語訳バージョンを読みながら、1994年、原著者の研究室を妻と一緒に訪れた時のことを思い出しました。膨大な数の論文が整然とファイリングされ、ペンギン生物学の単行本、一般書、写真集が書棚一杯に並んでいることに圧倒されたのを覚えています。妻は、「ペンギン生物学会で一二を争うイケメン」だという噂を確認するのに忙しかったようですが・・・。その時、デイヴィスは、すでにジョージ・マレー・レビックに関する探究の長旅に出ていたわけですね。

さて、冒頭述べたように、本書はいくつもの顔を持っています。デイヴィスというペンギン学者の知的遍歴、学問的苦悶の独白。ニュージーランド~ヨーロッパ~アメリカ~カナダ・・・そして北極と南極、激しく場面転換する地球規模の放浪物語。19~21世紀、両極を往き来し、命の炎を燃やした多くの探検家・科学者の冒険譚としても楽しめるに違いありません。もちろん、ペンギンファンにとっては、アデリーペンギンやエンペラーペンギンの新たな側面、研究データに触れ、新鮮な驚きを味わえるチャンスでもあります。

まず、ペンギン学、あるいはペンギン生物学にとっての意味について。デイヴィスと原著に関しては、既に『ペンギンの生物学』(遺伝いきものライブラリ①、上田他共著、2020年2月、株式会社NTS刊)の中で簡単に紹介、評価致しましたので、その部分(2~8ページ)をご確認下さい(写真⑥)。

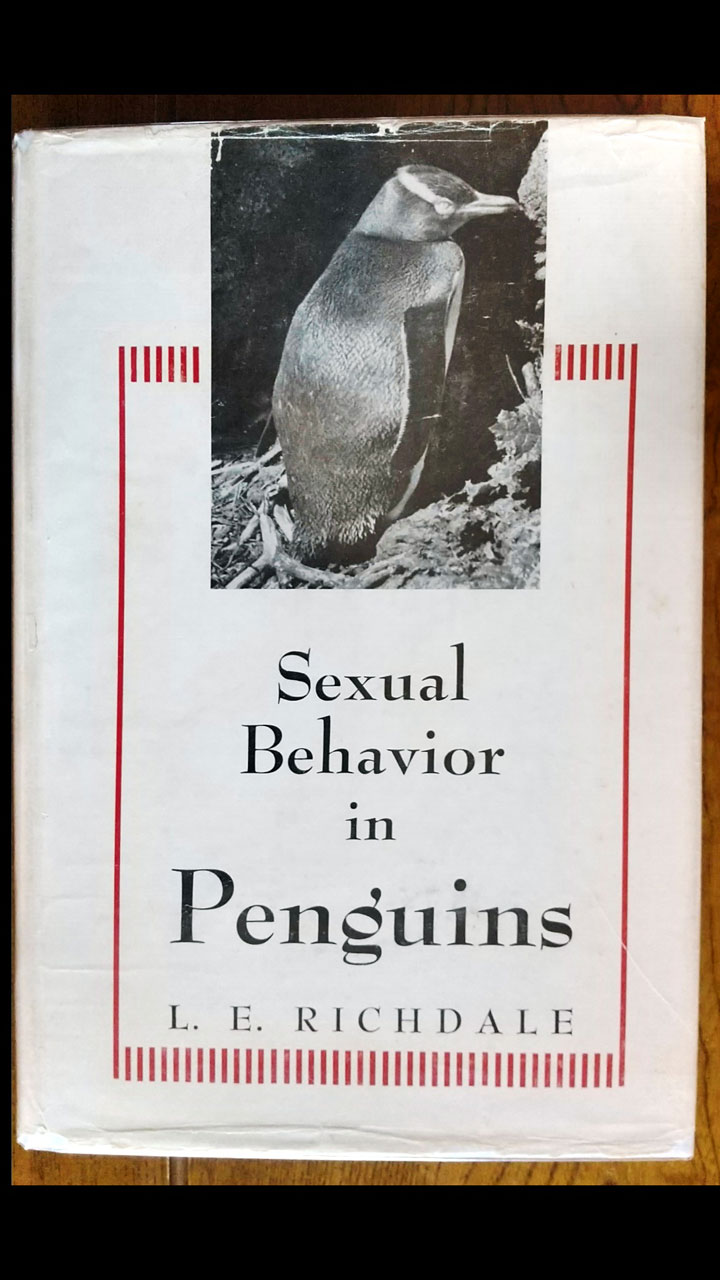

簡単にまとめると、本書は「ペンギン学史」、「ペンギン生物学史」に一石を投じる文献だということ。これまで、バーナード・ストーンハウス博士(ペンギン学会のリーダー:故人)は、ニュージーランドの研究者=L. E. リッチデイルを「現代ペンギン生物学の先駆者」として高く評価し、その著書『Sexual Behavior in Penguins』(L.E. Richdale、Kansas University Press、1951)を基礎的専門文献としてきました(写真⑦)。ストーンハウスはレビックの著書も確認していましたが、本書の中でデイヴィスが公表した「レビックの未公開論文」の存在には気づいていませんでした。今後、デイヴィスの新たな主張に関するペンギン生物学史上の論争が期待されます。

次に重要なのは、1970年代~2010年代にかけて行われたデイヴィスの長期的・学問的探究記録としての意義です。デイヴィス自身が強調しているように、彼は典型的な「現場=フィールドの研究者」。レビックや彼をとりまく多くの探検家・学者達の足跡、息遣いを、世界各地を実際に旅しながら、40年間にわたって追究したのです。それ自体が、一種のドキュメント、サスペンスだと言えるでしょう。「現場を確認する」、「本物を観る」、「本人または近親者に会う」という手法を貫いたところに大きな特徴があります。

3つ目は、両極の探検、科学調査をめぐり華々しい競争=いわゆる「極点レース」を繰り広げた数々の英雄達の物語です。本書には、数冊分の「探検記」・「公式記録」あるいは「未公開の個人データ」が凝縮されているのです。残念ながら日本の白瀬隊についてはほんの一言しか触れられていません。しかし、北極海を通る北西航路の意義が再評価されたり、南極域での気候・環境変動が注目される今日、本書は「両極の探検史」に関する最新の分析視点を提供していると言えるでしょう。

そして・・・ペンギンの繁殖生態に関する研究史を概観しながら、ペンギンに関する数々の「誤解」、人間の勝手な思い入れを、最新のデータに基づいて訂正・修正していきます。そのメインテーマは「ペンギンの性的生態」です。例えば・・・「ペンギンのつがいは一生添い遂げる」という俗説を鋭く批判したり、「ペンギンは一夫一婦」だという誤解を丁寧に解こうとしたり・・・。探検記の合間を縫って、「ペンギンに投影されたその時代の人間の倫理観」がいかに根深いものか・・・一つ一つ刺激的な研究成果が披露されていきます。

実は、このようなデイヴィスの主張は、既に早い段階で公表されていました。『The Plight of the Penguin』(L.S. Davis、 Longacre Press、2001)は20年前に出版されたデイヴィスの代表的一般書の1つ(写真⑧)。

その第3章「Sex」には、今回の『南極探検とペンギン』で紹介される主な論点がほとんど登場します。実は、21世紀に入ってからずっと、デイヴィスは「ペンギンの性的生態に関する誤解・悪しき擬人化」と闘い続けてきたのです。レビックが公表を禁じられた「科学的事実」を、多くの批判・誹謗中傷に晒されながら訴え続けてきました。デイヴィスを突き動かしたレビックへの強い執着には、そのような実体験が根底にあるのです

さて、ここからは・・・少し細かいことになりますが、本書=邦訳版を読み終えて感じたことをあと2点指摘しておきましょう。

①、まず、専門用語と種名表記について気づいたこと。

邦語訳では、ペンギン名は「アデリー・ペンギン」、「エンペラー・ペンギン」などと表記されています。一方、「トウゾクカモメ」、「ゾウアザラシ」、「ウエッデルアザラシ」という表記も見られます。同じ「動物和名」を書くときに、ペンギンの場合だけ「・」を入れることにどのような意味や意図があるのか?・・・理由がわかりません。一部児童書などを除き、一般に動物和名はカタカナで続けて表記されます。ペンギン文献を読みなれている読者にとって、「アデリー・ペンギン」という表記は、少し違和感をおぼえるものだと思います。

また、これは必ずしもそうしなければおかしい・・・というレベルではないのですが、「ミューチュアル・コール」と「フィーディング・チェイス」という、ペンギンの繁殖生態に関する専門用語が出てきます。一般に、「ミューチュアル・コール」は「つがいの鳴き交わし」あるいは「相互鳴き(相互ディスプレイの一部)」などと、また「フィーディング・チェイス」は「呼び出し給餌」などと訳されたり表現されたりしています。「※訳注」などで補ってはいかがでしょうか?

②、2つ目は本書を販売する書店の皆様にお願いです。私は、ある大型書店で本書を購入しました。最初、「生き物」や「生物学」の書棚を探したのですが見つかりませんでした。「書名検索」を使って調べたところ、在庫5冊が全て「海洋学」の棚に置かれていることがわかりました。多数の書籍を扱う大型書店の皆様には心苦しいのですが、本書は「生き物」と「海洋学」の2ヶ所に置いていただければ幸いです。いかがでしょうか?

ここまで長々とお付き合いいただき、本当にありがとうございます。デイヴィスの新著、ご理解いただけましたでしょうか?本書は、多くの顔を持っています。できれば頭から通読していただきたいのですが、「ペンギン学」や「探検史」の辞書としてお使いいただくことも可能です。「極地とそこに挑みそこに生きる生物の謎に挑み続けた人間たちの生き方」が、読者の皆様の心にどのような印象を刻むのか?・・・楽しみでなりません。